L’Église et les différentes lois gouvernementales par Fernand Ménigoz

L'État et les cultes - Laïcité et loi de 1905

"La France est une République laïque" selon l’article 1er de la Constitution de 1958. En 2004, le Conseil constitutionnel a précisé que ces dispositions "interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers".

Publié le 3 avril 2019 à 10h24

L’Ancien Régime, une monarchie de droit divin :

Un lien étroit entre Eglise et Etat

L’Ancien Régime (jusqu’en 1789, année de la Révolution Française) repose sur les points suivants :

Les lois et les dogmes de l’Église sont des lois de L’État que le « Roi très chrétien » doit faire respecter, la religion catholique étant la seule reconnue dans le Royaume.

L’Église est alors le plus gros propriétaire foncier de L’État. Ses revenus lui permettent de faire vivre le Clergé mais aussi d’entretenir les hôpitaux et les hospices, les écoles et les collèges puisqu’à cette époque L’État n’assure pas ces services.

La période révolutionnaire

1789

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen reconnaît la liberté de conscience : "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi".

Novembre 1789

Un décret met les biens du clergé à la disposition de la Nation. En contrepartie, l’État s’engage à "pourvoir d’une manière convenable aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres des autels, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des églises, presbytères, et à tous les établissements, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux, communautés et autres".

Décembre 1789

Les protestants sont reconnus en tant que citoyens et sont admis à tous les emplois.

1790

Adoption de la Constitution civile du clergé. L’Assemblée constituante assigne aux diocèses les limites des départements et brise la hiérarchie de l’appareil ecclésiastique. Les desservants de l’Église reçoivent un salaire de l’État et doivent prêter serment à la Constitution civile du clergé. La moitié des ecclésiastiques environ refuse de prêter serment et, bientôt, deux Églises s’opposent, l’une traditionnelle et fidèle au pape et l’autre constitutionnelle.

1791

Septembre 1791

L’Assemblée constituante accorde le statut de citoyen aux juifs. Cette qualité avait déjà été reconnue aux juifs séfarades des régions de Bordeaux et d’Avignon en 1790.29 novembre 1791

L’Assemblée législative adopte un décret qui déclare suspects et privés de leur pension les ecclésiastiques réfractaires qui ont refusé de prêter serment. Les édifices religieux ne peuvent être utilisés que par le clergé salarié par l’État.

1792

Institution de l’état civil séculier. Les registres d’état civil, jusqu'alors tenus par l’Église, sont transférés aux communes. Celles-ci consignent désormais naissances, mariages et décès. Le mariage civil devient la forme légale du mariage.

1794

7 mai 1794

Un décret du 18 floréal an II, adopté par la Convention sur le rapport de Robespierre, institue un calendrier de fêtes républicaines, se substituant aux fêtes catholiques, ainsi que le culte de l’Être Suprême.

1795

21 février 1795

Un décret du 3 ventôse an III établit un régime de séparation des églises et de l’État. Tout en affirmant le principe du libre exercice des cultes, le décret précise que l’État n’en salarie aucun, ne fournit aucun local et ne reconnaît aucun ministre du culte.

Le concordat

15 juillet 1801

Conclusion d’un concordat avec le pape Pie VII (concordat du 26 messidor an IX) : reconnaissance du culte catholique par l’État et prise en charge d’une partie de son fonctionnement par les finances publiques en échange de la renonciation par l’Église aux biens qu’elle possédait avant la Révolution. La religion catholique n’est pas la religion officielle de la France mais celle de "la grande majorité des Français".

18 mars 1802

Adoption de la loi du 18 germinal an X sur le concordat. Bonaparte ajoute à la loi des articles organiques qui réglementent l’exercice du culte catholique en France, reconnaissent et organisent les cultes luthérien et réformé. Ces articles sont rédigés par Jean-Étienne Portalis.

17 mars 1808

Un décret organise le culte israélite sur la base d’un consistoire central et de consistoires départementaux.

15 mars 1850

Publication de la loi relative à l’enseignement ("loi Falloux") dont les principales dispositions sont les suivantes : les écoles libres peuvent tenir lieu d’écoles publiques, pour les religieux le principe de la lettre d’obédience les dispense du brevet de capacité, les communes de plus de 800 habitants sont tenues d’ouvrir une école de filles.

26 mars 1852

Création par décret du Conseil central de l’Église réformée.

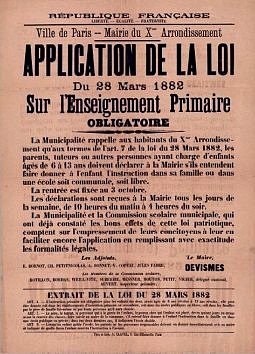

28 mars 1882

La loi sur l’enseignement primaire obligatoire substitue l’éducation morale et civique à l’éducation morale et religieuse.

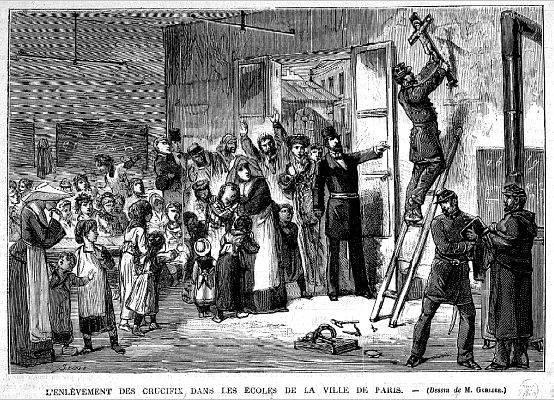

30 octobre 1886

La loi Goblet exclut la possibilité pour les communes de subventionner une école libre pour satisfaire à l’obligation d’entretien d’au moins une école primaire. La loi interdit tout nouveau recrutement de congréganistes dans les écoles primaires publiques.

1904

Rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège.

7 juillet 1904

Une loi sur les congrégations leur interdit d’enseigner et confisque les biens et propriétés des communautés.

La séparation des Églises et de l'État

9 décembre 1905

Loi de séparation des Églises et de l’État. L’État cesse de reconnaître, salarier et subventionner les cultes. La loi prévoit la création d’associations cultuelles "pour survenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte".2 janvier 1907

À la suite du refus de l’Église catholique de constituer des associations cultuelles qui devaient succéder aux établissements publics du culte mis en place sous le concordat, promulgation de la loi concernant l’exercice public des cultes. L’article 1er dispose : "l’État, les départements et les communes recevront à titre définitif la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui sont leur propriété". Les édifices affectés aux cultes sont laissés à la disposition des fidèles ; la jouissance en est confiée aux associations cultuelles.

13 avril 1908

Une nouvelle loi consacre la perte du patrimoine immobilier de l’Église catholique. Les édifices affectés au culte lors de l’adoption de la loi de 1905 sont confiés aux communes. L’article 5 de la loi établit que l’État, les départements et les communes sont également responsables de l’entretien et de la conservation de ces édifices.

17 août 1911

Un décret supprime officiellement la direction générale des cultes, remplacée par un simple bureau des cultes.

1918

À la fin de la Première Guerre mondiale, l’Alsace-Moselle, qui avait été annexée à l’Empire allemand en 1871, revient à la France. Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle demeurent sous le régime concordataire de 1802 modifié par l’Empire allemand (notamment sur les attributions des conseils presbytéraux et des consistoires ainsi que sur le statut des ministres des cultes).

1921

Reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Un protocole est établi pour la nomination des évêques.

Janvier 1924

Signature des Accords Briand-Cerretti entre la France et le Vatican. La République reconnaît la soumission des associations diocésaines à la hiérarchie épiscopale tout en les considérant conformes à la loi de 1905.

8 avril 1942

Une loi supprime le délit de congrégation et prévoit que toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État.

4 octobre 1946

Inscription dans la Constitution de la IVe République du principe de laïcité.

31 décembre 1959

Loi Debré sur la liberté de l’enseignement qui fixe les règles de fonctionnement et de financement (subventions) des établissements privés sous contrat.

23 novembre 1977

Décision du Conseil constitutionnel reconnaissant la liberté de l’enseignement comme un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Pendant le 19ème siècle : une montée des pensées anti-religieuses.

Au cours du XIXe siècle, les progrès de la sécularisation dans les mentalités comme dans les faits de société amènent les libéraux, les libres penseurs, les anticléricaux à soutenir avec de plus en plus de force que la religion doit se réduire à une simple option de la conscience individuelle privée, sans aucune manifestation sociale et publique.

Les Lois Ferry

Les lois Jules Ferry, votées alors que celui-ci était ministre de l’Instruction publique, participent du projet des fondateurs de la IIIe République de séculariser la société française. Elles s’inscrivent dans la lutte anticléricale menée par des hommes imprégnés par l’esprit des Lumières et par le positivisme : en enlevant à l’Église le quasi-monopole de l’éducation de la jeunesse française, Ferry espère réduire l’influence politique du catholicisme.

Une première série de lois, en mars 1879, en février et mars 1880, exclut les représentants confessionnels du Conseil supérieur de l’Instruction publique et interdit l’enseignement aux membres des congrégations non autorisées.

Les lois Jules Ferry sont une série de lois sur l'école primaire votées en 1881-1882 sous la Troisième République, qui rendent l'école gratuite (1881), l'instruction obligatoire et l'enseignement public laïque (1882).

La loi Goblet du 30 octobre 1886 parachève les lois Jules Ferry en confiant à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques, remplaçant les instituteurs congrégationalistes.

Ce texte établit également la laïcité de l’enseignement : l’instruction religieuse est supprimée des programmes pour être remplacée par l’instruction morale et civique.

En 1886 est votée la loi laïcisant le personnel enseignant dans le primaire.

Dès 1894, une nouvelle vague anticléricale déferle sur le catholicisme à l’occasion de l’affaire Dreyfus.

En 1901, la loi sur les associations est promulguée. Elle contient un ensemble de mesures discriminatoires à l’égard des Congrégations, seules associations soumises à autorisation et contrôle de L’État.

Loi de 1905 : une loi de liberté

La Loi du 1er juillet 1901 a reconnu aux citoyens français le droit de s'associer en dehors de tout contrôle de la puissance publique. Son article premier définit l'association comme " la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices ".

Elle s'est inscrite dans le mouvement général d'ouverture qui a marqué la société française à la fin du siècle dernier. La période qui avait précédé sa promulgation avait vu l'affirmation des grandes libertés : loi du 29 juillet1881sur la liberté de la presse et de réunion, loi du 21 mars 1884 sur la liberté du groupement syndical.

Dans le contexte de la préparation de la séparation des Églises et de L’État (séparation qui sera instituée par la Loi du 9 décembre 1905) les dispositions relatives aux congrégations religieuses ont occupé le devant de la scène.

Les évolutions que la reconnaissance du droit d'association allait introduire, au plan général de la République et de la démocratie, expliquent également la durée des débats et l'ampleur de la bataille parlementaire qui a été menée.

1904 : Le gouvernement Combes rompt les relations diplomatiques avec le Saint Siège.

La loi du 9 décembre 1905 établit la séparation de l’Église et de L’État.

Certains députés d’extrême gauche attendent de cette loi qu’elle achève l’œuvre de déchristianisation commencée après la Révolution.

Le contenu de la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité

La loi de 1905 proclame en premier lieu la liberté de conscience : "La République assure la liberté de conscience". Elle a pour corollaire la liberté religieuse, la liberté d’exercice du culte et la non-discrimination entre les religions.

Elle pose en second lieu le principe de la séparation des Églises et de l’État : "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte". Il est mis fin au Concordat instauré en 1802, qui régissait les relations entre l’État et les cultes. Jusqu'alors, l’État reconnaissait quatre cultes (catholique, réformé, luthérien, israélite) qui étaient organisés en service public du culte. L’État payait les ministres du culte et participait à leur désignation ainsi qu’à la détermination des circonscriptions religieuses. Les autres cultes n’étaient pas reconnus.

L’État se veut désormais neutre. Il n’y a plus de religion légalement consacrée. Tous les cultes sont traités de manière égale.

Article 1

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules conditions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

Cet article capital affirme deux principes qu’on ne peut séparer :

La liberté de conscience, dont la liberté religieuse est une des composantes, est assurée par la République. En France, nul ne peut être contraint ou empêché de croire ou de ne pas croire par qui que ce soit, et l’Etat veille au respect de cette liberté.

Le libre exercice des cultes est garanti par la République, sous réserve qu’il ne trouble pas l’ordre public. Les croyants ont donc la liberté de manifester leurs croyances dans la célébration de leur culte. Il s’agit bien de l’expression sociale et publique des opinions religieuses personnelles.

Ce premier article est équilibré puisqu’il affirme à la fois la liberté de conscience et la liberté de culte. Il est à l’origine d’un consensus acquis de nos jours.

Article 2

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte… »

Cet article met fin au Concordat de 1801.

La loi de 1905 prévoit que, dès le 1er janvier qui suit la promulgation de la loi, « seront supprimées des budgets de L’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes » à l’exception de celles qui permettent le libre exercice du culte dans les établissements publics tels que les lycées, les hospices, les prisons. C’est à la suite de cette suppression que l’Église catholique a établi le « denier du culte » pour subvenir à l’entretien du Clergé

Article 3

« Les établissements dont la suppression est ordonnée continueront provisoirement de fonctionner jusqu’à l’attribution de leurs biens aux associations prévues Il sera donc prévu à l’inventaire descriptif et estimatif »

Cet article met fin également au Concordat de 1801.

Article 4

« Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l’article 19, pour l’exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements ».

Certains députés espéraient ce que d’autres redoutaient, à savoir que ces associations prendraient leurs distances par rapport à la hiérarchie ecclésiastique ; d’aucuns avaient même évoqué la possibilité de schismes. On comprend l’inquiétude des catholiques.

Le rapporteur du projet de loi, Aristide Briand, se défend d’avoir de telles arrière-pensées ; aussi accepte-t-il une modification de l’article en discussion car, dit-il, « notre premier devoir, à nous législateurs, au moment où nous sommes appelés à régler le sort des Églises dans l’esprit de neutralité où nous concevons la réforme, consiste à ne rien faire qui soit une atteinte à la libre constitution de ces Églises ». Une incise importante est donc introduite dans le texte de l’article : les biens seront transférés « aux associations qui, en se conformant aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice » … C’est un fait que l’Église catholique a une constitution propre avec un pape, des évêques, des curés…

Cette loi de séparation est élaborée sans concertation avec le Pape Pie X qui proteste contre ce manquement aux règles du droit international.

Dans son encyclique « Vehementer nos », il condamne le principe même de la séparation et réaffirme vigoureusement la constitution hiérarchique de l’Église.

Le régime de séparation a plusieurs conséquences, prévues par la loi :

Le budget des cultes est supprimé, à l’exception de ceux relatifs aux aumôneries des lycées, des écoles, des hospices, des prisons, etc. Les aumôneries sont autorisées pour permettre le libre exercice des cultes dans les lieux publics fermés ;

Les établissements publics du culte, jusque-là chargés de la gestion des cultes, sont remplacés par des associations cultuelles, créées par loi. Ces associations doivent avoir pour unique objet l’exercice d’un culte. Elles ne peuvent pas recevoir de subventions publiques. Leurs ressources doivent provenir de l’argent des cotisations d’adhésion, des quêtes et des collectes pour l’exercice du culte. L’Église catholique refuse toutefois de constituer ces associations, qui ne reconnaissent pas l’autorité de l’évêque. En 1923 un compromis est trouvé et des associations diocésaines, placées sous la présidence des évêques, sont constituées ;

Les règles concernant le régime de propriété des édifices cultuels sont redéfinies. Restent propriétés de l’État, des départements ou des communes, les édifices religieux qu’ils possédaient avant la loi (notamment ceux nationalisés en 1789). Les édifices religieux qui appartiennent aux établissements publics du culte sont, pour leur part, attribués aux associations cultuelles. Toutefois, devant le refus de l’Église catholique de créer de telles associations, une loi de 1907 prévoit que tous les édifices catholiques deviennent propriété publique. Ils sont mis à la disposition des fidèles et des ministres du culte. Quant aux édifices postérieurs à la loi de 1905, ils sont la propriété des associations cultuelles ou diocésaines qui les ont construits.

La loi traite également de la police des cultes. Elle proscrit notamment la tenue de réunions politiques dans les locaux cultuels. Elle interdit, par ailleurs, "d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit", sauf dans les cimetières et les musées. Il s’agit d’affirmer la neutralité idéologique de l’État.

Avec la loi de 1905, un nouvel équilibre est institué entre l’État, la société et les religions. « La laïcité, dont il n’est pas fait explicitement référence dans la loi, a été depuis confortée ». Elle est devenue un principe à valeur constitutionnelle avec les Constitutions du 27 octobre 1946 (IVe République) et du 4 octobre 1958 (Ve République).

|

|

Laïcité et crèches de Noël

Le 9 novembre 2016, le Conseil d’État a rendu une décision sur la légalité des installations temporaires de crèches de Noël dans les bâtiments publics (mairies, etc.) eu égard au principe de laïcité.

Le Conseil d’État était saisi de deux arrêts :

Celui de la cour administrative d’appel de Paris qui interdisait toute installation de crèche de Noël au nom du principe de neutralité ;

Celui de la cour administrative d’appel de Nantes qui considérait que l’installation d’une crèche ne constituait pas un signe ou un emblème religieux.

Le Conseil a cassé ces deux arrêts considérant que :

Au nom de la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, l’installation de signes ou d’emblèmes qui manifestent la reconnaissance d’un culte ou marquent une préférence religieuse est interdite ;

Les crèches de Noël peuvent cependant avoir plusieurs significations et elles ne présentent pas toujours un caractère religieux (traditions locales pour les fêtes de fin d’année, etc.).

En conséquence, le Conseil d’État juge que l’installation d’une crèche par une collectivité publique dans un bâtiment public est possible quand la crèche présente un caractère culturel, artistique ou festif. En revanche, elle est interdite si elle exprime la reconnaissance d’un culte ou marque une préférence religieuse.

Pour déterminer le caractère culturel ou festif, le Conseil d’État tient compte du contexte et des conditions particulières de l’installation, de l’existence ou pas de traditions locales et du lieu de l’installation. Ainsi, dans un bâtiment public comme une mairie, l’installation d’une crèche par une personne publique n’est en principe pas conforme au principe de neutralité, sauf si des circonstances particulières permettent de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif. Pour apprécier ces circonstances, le Conseil d'État a précisé qu'il fallait tenir compte du contexte qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de l'installation, de l'existence ou de l'absence d'usages locaux et du lieu de l'installation.

Une église stimulée

Le choc subi par le catholicisme français, que beaucoup espéraient lui être fatal, agit plutôt comme un coup de fouet. Certes, l’Église connaîtra désormais une situation financière difficile, mais ses fidèles sont ainsi conduits à se sentir plus responsables de sa survie matérielle. La condition économique et sociale du prêtre régresse, mais les motivations des vocations en sont purifiées d’autant. Enfin et surtout, l’Église jouit désormais en France d’une liberté qu’elle n’a jamais connue ; la nomination des évêques, par exemple, ne dépend plus du pouvoir. Mais, c’est là le jugement qu’il est possible de porter des années plus tard, une fois surmontés les difficiles problèmes posés par les mesures hostiles de 1905 ; à l’époque, on pouvait nourrir de légitimes inquiétudes.

La situation nouvelle alors faite à l’Église en France fait plus clairement percevoir à ses membres les changements survenus depuis la Révolution et accélère les prises de conscience nécessaires : le temps d’une société de chrétienté est révolu ; l’Église doit désormais accomplir sa mission dans un monde sécularisé et laïcisé. Mais il faudra encore du temps pour en tirer toutes les conséquences.

Dans l’immédiat, la vitalité du catholicisme français en ce début de XXe siècle se manifeste de maintes façons. A lui seul, par exemple, il fournit aux missions du monde entier les deux tiers de leurs prêtres, les quatre cinquièmes de leurs frères et religieuses, et la plus grande part de leurs ressources financières. Par ailleurs, au moment même où un climat d’intolérance se développe contre l’Église, on observe un renouveau religieux dans les milieux intellectuels où règnent le positivisme et le scientisme, renouveau attesté par des nombreuses conversions (Péguy, Claudel, Blondel, Huysmans…).

1907 : Par la loi du 28 mars 1907, le Gouvernement autorise les réunions publiques quel qu’en soit l’objet, sans déclaration préalable. Ainsi est assurée une liberté à l’exercice du culte.

La question du statut juridique du Curé n’est pas réglée.

1920 : Lors de la canonisation de Jeanne d’Arc en 1920, les liens diplomatiques avec le Saint Siège sont renoués.

1924 : Parallèlement, de nouvelles propositions sont faites pour régler la question des Associations Cultuelles. Le projet d’« Association Diocésaine » présidée par l’Evêque est jugé conforme à la loi de 1905 et est promulguée en 1924. Le Pape Pie XI autorise la formation de ces associations dans son Encyclique du 14 janvier 1924.

La jurisprudence du Conseil d’Etat fait du Curé le « gardien de son église ».

La tourmente des inventaires

Les inventaires des biens de l’Église suscitent des résistances dans certaines régions traditionalistes et catholiques, notamment l’Ouest de la France (Bretagne, Vendée), la Flandre et une partie du Massif central. Des manifestations s’y opposent, tandis qu’une circulaire de février 1906 dispose que « les agents chargés de l’inventaire demanderont l’ouverture des tabernacles », suscitant l’émotion des catholiques, pour qui cela constitue un grave sacrilège. Le 27 février 1906, des heurts ont lieu dans la commune de Monistrol-d'Allier, village de 1 000 habitants. Le 3 mars, lors de la tentative d’inventaire faite dans la commune de Montregard, 1 800 habitants, un homme, André Régis, est grièvement blessé ; il mourra le 24 mars. Le 6 mars, à Boeschepe (Nord), commune de 2 200 habitants, lors d’un autre inventaire, un paroissien, Géry Ghysel, est abattu dans l’église. Le 7 mars 1906, le cabinet Rouvier tombe sur cette question, laissant la place à Ferdinand Sarrien.

Celui-ci confie le ministère de l’Instruction publique à Briand, qui exige que Clemenceau entre dans le gouvernement afin de l’avoir avec lui plutôt que contre lui. Devenu ministre de l’Intérieur, Clemenceau, notoirement anticlérical, joue l’apaisement, mettant fin à la querelle des inventaires par une circulaire de mars 1906 invitant les préfets à suspendre les opérations d’inventaire dans les cas où elles doivent se faire par la force alors qu’il ne reste plus que 5 000 sanctuaires, sur 68 000, à inventorier.

Conséquences immédiates

Le vote et l’application de la loi de séparation ont été les dernières étapes du mouvement de laïcisation et de sécularisation engagé en 1789. Le 9 décembre 1905 est une date capitale qui met fin au concordat napoléonien, mais aussi et surtout à l’antique union entre l’Église catholique de France et le pouvoir politique : cette loi de séparation instaure la laïcité.

La loi du 17 avril 1906 et le décret du 4 juillet 1912 ont confié la charge des 87 cathédrales concordataires au secrétariat d’État aux Beaux-Arts, devenu ministère de la Culture et de la Communication, en raison du refus des départements de les assumer. La plupart des 67 autres existantes sont la propriété d'une commune : c'est le cas des églises construites avant 1905 et érigées en cathédrales lors de la création de nouveaux diocèses (Pontoise, 1965 ; Le Havre, 1974) ou de celles ayant perdu leur statut de siège épiscopal après la Révolution (Saint-Malo, Tréguier, Noyon, Lescar, etc.) La cathédrale d'Ajaccio est dévolue à la région Corse, devenue collectivité de Corse.

Cette propriété de l’État s’étend à l’ensemble des dépendances immobilières et à la totalité des immeubles par destination et des meubles les garnissant. Le cadre juridique de l’aménagement intérieur des cathédrales a été analysé par Pierre-Laurent Frier, professeur à l’université de Paris I (Panthéon-Sorbonne), ancien directeur des études de l’École nationale du patrimoine ; et la compétence du conseil municipal quant aux églises et aux biens qui y ont été installés a été traitée par Marie-Christine Rouault, doyen de la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de Lille II à partir de l’arrêt du 4 novembre 1994 du Conseil d’État. Les édifices postérieurs à 1905 demeurent généralement propriétés des associations cultuelles, maîtres d’ouvrage lors des constructions. Afin de gérer le patrimoine mobilier des lieux de culte, les conservations des antiquités et objets d’art ont été créées dans chaque département, par le décret du 11 avril 1908.

Caractère constitutionnel de la loi de 1905

En 2006, la Commission Machelon relève que le Conseil constitutionnel a évité par deux fois de donner un statut constitutionnel à la loi de 1905 (la France étant cependant définie comme République laïque par l'article premier de la Constitution de 1958). Dans sa décision du 23 novembre 1977 (dite « loi Guermeur »), le Conseil a consacré la liberté de conscience en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République en se référant à l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen et au Préambule de la Constitution de 1946, mais sans indiquer à quelle(s) loi(s) il le rattachait. De même en 2004, lors de l'examen de la compatibilité à la Constitution de l’article II-70 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, il ne se réfère pas à la loi de 1905.

Toutefois, à l'occasion de la QPC relative au concordat en Alsace-Moselle, le Conseil constitutionnel statue en février 2013 en reprenant dans ses attendus de larges passages de la loi du 9 décembre 1905, intégrant de facto cette loi au bloc de constitutionnalité.

Outre-mer

Lors de l'avant-dernière séance de débat à l'Assemblée nationale, le 30 juin 1905, il est adopté un amendement « Des règlements d’administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies » qui diffère l'application de la future loi hors du territoire métropolitain.

La loi de 1905 s'applique dans les départements de Guadeloupe, Martinique, et Réunion, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en vertu d'un décret du 6 février 1911. En revanche, les décrets Mandel de 1939 entérinent l'absence de séparation dans les autres territoires où ne s'applique pas la loi de 1905 : Guyane, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie et Mayotte.

Dans les colonies, la loi de séparation n'est pas appliquée, sauf à Madagascar, où une séparation de fait existait déjà et où le gouverneur Victor Augagneur avait durement combattu le protestantisme (considéré comme favorable à l’Angleterre et à l’autonomie des Malgaches) où le décret du 11 mars 1913 reprend les deux premiers articles de la loi de 1905, ainsi qu'au Cameroun, le décret du 28 mars 1933. En Algérie, le décret du 27 septembre 1907 imposait aux responsables des associations cultuelles d’être citoyens français, ce qui de facto soustrait l’islam à l’application de la loi de 190527. Par la circulaire Michel du 16 février 1933, l’État règlementera même le droit de prêche dans les mosquées.

Cas de l’Alsace-Moselle

L’Alsace et la Moselle n’étant pas françaises au moment de la promulgation de la loi, celles-ci ont encore aujourd’hui un statut spécial, sorte de dernier héritage du concordat : les évêques, les prêtres, les rabbins et les pasteurs y sont toujours assimilés à des fonctionnaires. L'État participe, au moins formellement, à la nomination des évêques, et paie l’entretien des bâtiments. L’enseignement religieux dans les écoles publiques est également préservé. La validité de cette exception est confirmée en février 2013 par le Conseil constitutionnel.

Garantie de la liberté des cultes

Construction et réparation d'édifices religieux

Depuis sa parution la jurisprudence a complété la loi par plus de 2 000 pages d’avis, de cours. D’après les inspecteurs généraux des affaires culturelles François Braize et Jean Petrilli, cela a largement complété et modifié la loi initiale.

La loi du 19 août 1920 (parue au Journal officiel le 21 août 1920) relative à la construction de la Grande mosquée de Paris déroge ponctuellement à la loi de 1905 en accordant pour son édification une subvention de 500 000 francs, abondée par une souscription levée auprès des Musulmans d'Afrique du Nord, la Ville de Paris décidant à l'unanimité, de faire donation perpétuelle et gratuite des terrains nécessaires.

La loi du 25 décembre 1942 (parue au Journal officiel le 2 janvier 1943) modifie l'article 19 in fine en ce sens que ne sont plus considérées comme des subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices non classés, alors qu'en 1905 ce n'était possible que pour les réparations aux monuments classés.

Sources :

Internet

Wikipédia