LA MAISON SUGER par Allain Prigent

LA MAISON SUGER par Allain Prigent

Nous pouvons retracer l’histoire de cette maison à partir de documents datant de 1618.

Le propriétaire en est Guillaume Lepère, Seigneur de Popin et de la Butte, administrateur de biens à Paris il possède de nombreux terrains et bois à Franconville. Il loue des maisons rue de Paris. A sa mort en 1635 son fils Guillaume hérite de la partie comprise entre le chemin d’Ermont, le grand chemin de Paris et le chemin de la Procession. Il prend le titre de Seigneur de Popin, il est conseiller du roi et intendant ordinaire de ses domaines. Ses fonctions vont lui permettre de fréquenter en particulier le jardinier du roi Mr Le Notre, il lui fera dessiner et aménager un parc pour sa maison de campagne à Franconville.

Suivant les descriptions de l’époque, c’est un parc magnifique, de grandes allées bordées d’arbres, des parterres à la française, murs de verdure en demi-lune et bosquets. De la terrasse une perspective avec bassins et un plan d’eau. Il a trois fils et quatre filles.

À sa mort en 1659, son fils aîné ainsi que le cadet vont hériter de la propriété. Ils viennent rarement à Franconville et laissent le domaine se détériorer. Ils vont le vendre.

1680 le nouveau propriétaire sera André Legrand, il est écuyer et secrétaire du roi. Il va entreprendre de grands travaux de restauration pour la maison comme pour le parc. Il va acquérir une pièce de terre sur le Chemin de Cormeilles, possédant une source « la source qui bout », par adduction il la relie pour alimenter ses bassins et son plan d’eau. Ainsi il possédait la plus belle propriété de Franconville avec un petit pavillon en bordure du Chemin d’Ermont et une tournelle sur celui de Paris.

En 1732, Henry Legrand, revend le bien à la famille Lepère Nicolas Lepère qui a trois enfants : l’un est chanoine à la cathédrale de Sens, une fille sans descendance et un fils qui possède une fille, seule héritière de cette famille. Elle se marie en 1739 avec Michel Velue de la Crosniere, lui apportant en dot la propriété, il prendra le titre de son beau-père Seigneur de Popin. Il est magistrat et conseiller à la cour. On dit de lui qu’il a beaucoup d’esprit, aime rire, sa compagnie est recherchée, beaucoup de monde fréquente sa propriété de Franconville. Dans sa maison de nombreuses collections: pendules et automates comme c’est la mode à cette époque, dans ses vitrines collections d’oiseaux empaillés, d’insectes et de coquillages.

Il dépense beaucoup pour sa propriété, il y ajoute une pièce d’eau, un kiosque placé sur un rocher et une admirable distribution des arbres. Il a deux fils et deux filles qui n’auront pas de descendance. À Franconville ils sont des bienfaiteurs et subviennent aux charges de l’église comme de la commune. Durant les périodes troubles de la Révolution le conseil de la commune reconnaît leur sens civique et ils sont soutenus par Cadet de Vaux. Malgré tout le fils cadet Claude François qui était mousquetaire émigre, ses biens sont confisqués, après l’amnistie il reviendra à Franconville, dernier héritier de cette famille il fait un legs à la commune afin d’être enterré à perpétuité dans le cimetière communal et désigne comme légataire de ses biens une cousine vivant à Gisors en 1832. Elle a épousé en secondes noces Hippolyte Passy. Ils s’installe à Franconville en 1835, il modifie et réaménage la demeure, Il embellit le parc en y ajoutant de nouveaux arbres, statues et bosquets.

Elle a épousé en secondes noces Hippolyte Passy. Ils s’installe à Franconville en 1835, il modifie et réaménage la demeure, Il embellit le parc en y ajoutant de nouveaux arbres, statues et bosquets.

Hippolyte Passy a d’abord une carrière militaire, après l’école de Saumur, il rejoint la grande armée, à dix huit ans il est lieutenant d’hussard et participe à la campagne de Russie. Hostile à la Restauration, il part pour les Antilles et la Louisiane. Il se prend de passion pour l’économie politique, il revient en France et se retire à Gisors. Sous la Monarchie de Juillet il est député de l’Eure et sera ministre à trois reprises, finance et commerce. Durant la Seconde République, il sera de nouveau ministre des finances et soutiendra le gouvernement présidentiel jusqu’au coup d’état de 1851 et se retire de la vie politique.

Lors de la construction en 1842 de la ligne Paris Bruxelles, le maire M.Chenel avait de grandes difficultés à obtenir une gare à Franconville. Il fut soutenu pour l’obtention de celle-ci par Hippolyte Passy alors ministre.

De nombreux propriétaires se sont succédé. Durant la dernière guerre, une école de Paris, l’institution Suger, est venue s’installer dans ses locaux, c’est ainsi qu’elle prit le nom de maison Suger.

Elle sera acquise en 1970 par la commune, maison des associations elle deviendra après rénovation l’école de musique.

|

|

L’église Sainte Madeleine par Allain Prigent

L’église Sainte Madeleine par Allain Prigent

Au cours des siècles, trois églises Sainte Madeleine se sont succédées.

La première église de Franconville a été recensée vers 1205. Le seigneur de l’époque, Jacques Bateste, l’avait fait construire et y avait été enterré. Elle était contemporaine de la maladrerie de Saint Marc qui possédait une chapelle. Cette église ainsi que le village furent ruinés durant la guerre de Cent Ans. Après le départ des anglais, vers 1450 - 1470, on construisit une nouvelle église, située en avant de l’église actuelle parallèle à l’avenue du général Leclerc.

La première église de Franconville a été recensée vers 1205. Le seigneur de l’époque, Jacques Bateste, l’avait fait construire et y avait été enterré. Elle était contemporaine de la maladrerie de Saint Marc qui possédait une chapelle. Cette église ainsi que le village furent ruinés durant la guerre de Cent Ans. Après le départ des anglais, vers 1450 - 1470, on construisit une nouvelle église, située en avant de l’église actuelle parallèle à l’avenue du général Leclerc.

Elle était constituée des matériaux locaux, caillasses de la colline avec un mortier de terre, recouvert de plâtre. Une nef flanquée de deux bas-côtés, de part et d’autre du chœur, s’élevaient la chapelle de la Vierge et celle de Saint Jean. Le clocher en forme de tour carrée, fut orné d’une horloge en 1746. A Franconville, les feuilles les plus anciennes de l’état civil religieux remontent à 1586, relatant baptêmes, mariages, testaments écrits en latin. Jusqu’en 1624, les garçons ont deux parrains et une marraine, les filles deux marraines et un parrain. C’est le 9 novembre 1727 que l’on enterre plus dans l’église afin de conserver la régularité du carrelage et sa propreté.

nef flanquée de deux bas-côtés, de part et d’autre du chœur, s’élevaient la chapelle de la Vierge et celle de Saint Jean. Le clocher en forme de tour carrée, fut orné d’une horloge en 1746. A Franconville, les feuilles les plus anciennes de l’état civil religieux remontent à 1586, relatant baptêmes, mariages, testaments écrits en latin. Jusqu’en 1624, les garçons ont deux parrains et une marraine, les filles deux marraines et un parrain. C’est le 9 novembre 1727 que l’on enterre plus dans l’église afin de conserver la régularité du carrelage et sa propreté.

Le bâtiment construit en mauvais matériaux nécessitait des travaux d’entretien fréquents et onéreux. Dans ce clocher de Franconville, sont logées quatre cloches. Elles servent beaucoup et s’usent rapidement, on ajoute du métal à chaque refonte, la plus grosse pèse 1352 livres en 1627.

Le cimetière de Franconville, resserré entre l’église et la rue de Paris sera diminué en 1758 pour élargir la rue. On attendra le 5 décembre 1813 pour qu’un nouveau cimetière soit implanté.

Au début du XIXe siècle; l’église est dans un bien triste état, Le préfet autorise une démolition partielle le 28 mars 1899, l’abbé Faivre arrive alors à Franconvil le. La construction de cette nouvelle église sera son affaire. Il édite un

le. La construction de cette nouvelle église sera son affaire. Il édite un  bulletin dans lequel il publie la liste des donateurs et les sommes recueillies.

bulletin dans lequel il publie la liste des donateurs et les sommes recueillies.

La cérémonie de la pose de la première pierre se déroule le jour de la fête Dieu le 14 juin 1903. Les collectes et les fêtes paroissiales continuent. La bénédiction de la nouvelle église se fera le 19 juin 1904.

Il ne s’agit que de la moitié de l’édifice, chœur, transept, première travée de la nef et sacristie. Cette partie neuve est accolée à l’ancienne église. En 1905, on détruit ce qui reste de l’ancienne église. Les travaux reprennent en 1912, puis seront stoppés suite aux évènements de 1914. Il faudra attendre 1955 pour que l’église possède son clocher. Le presbytère actuel fut construit en 1938.

Jusqu’aux lois de la séparation de l’église et de l’état, les processions à travers le village sont fréquentes. Le maire Claude Bonne les interdit le 13 avril 1907.

Ce vitrail éclairait le chœur de l’ancienne église Sainte Madeleine, patronne de la paroisse, représentée à genoux devant le Christ. Elle se prépare, scandalisant les assistants, à verser sur les pieds de celui-ci le contenu d’un vase de parfum. Considérée comme la sœur de Lazare de Béthanie que Jésus aurait ressuscité et qui est assimilé aux malades couverts d’ulcères dont parle l’Évangile, Madeleine est souvent choisie pour patronne par les villages possédant une maladrerie.

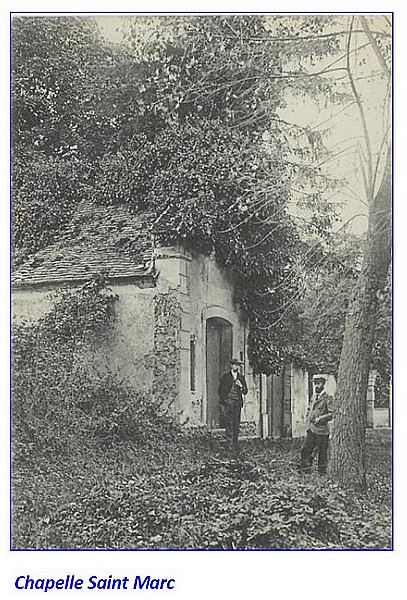

La chapelle Saint Marc doit son nom à une procession qui avait lieu le jour de la fête de ce saint. A l’origine elle se nommait chapelle Saint Ladre

La chapelle Saint Marc doit son nom à une procession qui avait lieu le jour de la fête de ce saint. A l’origine elle se nommait chapelle Saint Ladre ou Saint Lazare.

ou Saint Lazare.

XVIIIe siècle en bois stuqué a une hauteur de 90 cm. Saint Vincent patron des vignerons, tient une grappe de raisin dans sa main. Sa présence rappelle l’ancienne vocation vinicole de la paroisse.

Les vitraux remplacés au début des années 1960, sont le travail d’artistes verriers : J-J Borghetto et A Ripeau. Ceux du chœur représentent les trois vertus théologales : la Foi, l’Espérance et la Charité.

La grande verrière, symbolise la Femme de l’Apocalypse au milieu des symboles de la litanie de la Vierge.

Dans la partie supérieure de ce vitrail, encadrée de feuillages, apparaît l’église du XV° siècle, étayée par des poutres, telle qu’elle était en 1901. La grande maison attenante à l’église est l’ancien presbytère.

Église de Notre Dame des Noues

Église de Notre Dame des Noues

Par Allain Prigent

Nous devons cette église à un prêtre, le Père Maurice Nassoy qui fut curé de Franconville de 1961 à 1968. Il va créer un comité paroissial afin de regrouper les fonds nécessaires à la construction. La première pierre est posée le 21 mai 1967 au cours d’une cérémonie présidée par le 1er évêque de Pontoise Monseigneur Rousset. Cette pierre est constituée de fragments de la seconde église Sainte Magdeleine ainsi que de la chapelle Saint Marc.

Nous devons cette église à un prêtre, le Père Maurice Nassoy qui fut curé de Franconville de 1961 à 1968. Il va créer un comité paroissial afin de regrouper les fonds nécessaires à la construction. La première pierre est posée le 21 mai 1967 au cours d’une cérémonie présidée par le 1er évêque de Pontoise Monseigneur Rousset. Cette pierre est constituée de fragments de la seconde église Sainte Magdeleine ainsi que de la chapelle Saint Marc.

Elle est le 7ème édifice religieux chrétien de Franconville.

Elle sera bénite le 7 juillet 1968, au cours de cette cérémonie, une truelle plaquée or sera remise au père Maurice Nassoy par le comité paroissial en remerciement de son dévouement.

Cette église comprend 688 places assises, à droite du chœur la chapelle de la semaine.

L’axe principal est la diagonale du carré qui joint l’entrée principale à l’autel. Celui-ci est éclairé par la verrière du clocher, il mesure 31,40 mètres peut-être un clin d’œil à Pie.

Dans ce clocher trois cloches placées et bénites le 10 décembre 1967.

Dans ce clocher trois cloches placées et bénites le 10 décembre 1967.

La plus grosse cloche pèse 250Kg, elle donne le do, sa devise est «la Foi», nom de baptême : Mauricette Jeanne. La moyenne pèse180 Kg, elle donne le ré, sa devise est «l’Espérance», nom de baptême : Fabienne Geneviève Monique. La petite pèse 130 Kg, elle donne le mi, sa devise est «Charité», nom de baptême : Germaine France, il évoque le jumelage de Vernheim et Franconville, Vernheim ayant participé à la réalisation de cette cloche.

Ce Christ en bois, pièce principale, est inscrit aux monuments historiques en 1970. Il est réalisé en  bois de tilleul et chêne, il mesure 2,50m de haut ainsi que 1,75 m de large. Cette œuvre date du XVI°siècle, elle appartenait à l’ancienne église Sainte Magdeleine construite en 1450. Le Père Nassoy la restaure et la place au-dessus de l’autel.

bois de tilleul et chêne, il mesure 2,50m de haut ainsi que 1,75 m de large. Cette œuvre date du XVI°siècle, elle appartenait à l’ancienne église Sainte Magdeleine construite en 1450. Le Père Nassoy la restaure et la place au-dessus de l’autel.

La décoration de l’église est sobre, les vitraux ont été installés en 1984, ils sont l’œuvre d’artistes verriers : M et Mme Juteau. Dans cette église, une seule statue, la représentation de Notre Dame des Noues, sculptée par Mme Maurion-Vidal artiste de  Franconville.

Franconville.

Le nom de Notre Dame rappelle, selon le vœu de Louis XIII de consacrer la vierge Marie, patronne et protectrice de la France, à la naissance tant attendue de son héritier, futur Louis XIV en 1638. Les Noues, vieux mots français qui signifiaient des terres marécageuses et nous rappellent qu’ici, au IX siècle, des moines venus de l’abbaye de Saint Denis les ont asséchées et rendues cultivables.

|

|

|

Les différentes églises de Franconville :

XII° siècle chapelle seigneuriale située rue de Cormeilles.

1220-chapelle St Ladre rebaptisée en 1585 chapelle St Marc située dans les bois.

1225-1400 1ère église Ste Magdeleine détruite lors de la guerre de 100 ans.

1450 - seconde église Ste Magdeleine.

1735 - seconde chapelle St Marc située le long de la route de Pontoise.

1905 - troisième église Ste Magdeleine.

1968 - église de Notre Dame des Noues.

La Maladrerie de Franconville par Allain Prigent

La Maladrerie de Franconville par Allain Prigent

Placée sous le vocable de Saint Ladre, comme la plupart des léproseries, elle fut nommée par le peuple sous le nom de Saint Marc.

La première moitié du XIIIe siècle vit l’éclosion d’un grand nombre de maladreries. La lèpre s’était développée intensément avec le retour des Croisades. Les personnes atteintes de cette maladie étaient retranchées du monde et parquées dans des endroits clos nommés maladrerie ou léproserie, jusqu’à leur mort.

Saint Louis avait de la piété à l’égard des lépreux. Lors d’une visite à l’abbaye de Royaumont qu’il avait fondée, le roi tint à servir un moine lépreux de ses propres mains. C’est sous le règne de ce roi que remonte la fondation de la maladrerie.

C’est vers 1235 que fut fondée cette maladrerie comme le prouve le testament de Bouchard, seigneur de Montmorency. Cette maladrerie était la mieux rentée du canton. Elle recevait les malades des autres villages voisins outre ceux de Franconville, Argenteuil, Cormeilles, Montigny, La Frète, Herblay, Conflans, Chennevières, Pierrelaye, Houilles, Carrières, Bezons et Sartrouville.

C’est vers 1235 que fut fondée cette maladrerie comme le prouve le testament de Bouchard, seigneur de Montmorency. Cette maladrerie était la mieux rentée du canton. Elle recevait les malades des autres villages voisins outre ceux de Franconville, Argenteuil, Cormeilles, Montigny, La Frète, Herblay, Conflans, Chennevières, Pierrelaye, Houilles, Carrières, Bezons et Sartrouville.

Les maladreries étaient placées sous l’autorité des évêques diocésains. Celle de Franconville sous le contrôle de l’évêque de Paris. A la fin du XIVe siècle, à coté des lépreux, la maladrerie hébergeait des malades qui devaient payer leur redevance.

En 1551, il ressort que les biens de la maladrerie étaient considérables. Le domaine de Saint Marc possédait un total de154 arpents avec chapelle, maisons, bergerie, écurie ...

Mais bientôt, vers 1630, la disparition progressive de la lèpre va changer la destinée de la maladrerie.

Le roi Louis XIV, par un arrêté de 1672, réunit les biens de toutes les maladreries du diocèse de Paris. La maladrerie de Franconville est connue sous le nom de Saint Marc. Elle était située sur le coté gauche de la route qui menait à Pontoise à la sortie du village en haut d’une côte.

Au début de sa fondation, elle portait le nom de Saint Ladre ou Saint Lazare; une procession avait lieu tous les ans pour se rendre à cette chapelle le 25 avril, jour de la Saint Marc, les habitants lui donnèrent ce nom, la chapelle étant mieux ornée ce jour là que les autres jours.

Au début de sa fondation, elle portait le nom de Saint Ladre ou Saint Lazare; une procession avait lieu tous les ans pour se rendre à cette chapelle le 25 avril, jour de la Saint Marc, les habitants lui donnèrent ce nom, la chapelle étant mieux ornée ce jour là que les autres jours.

Les chapelles des maladreries étaient sous le titre de Saint Lazare ou Sainte Madeleine, que l’on a cru durant des siècles être la sœur de ce Saint.

Si l’église de Franconville porte le titre de Sainte Madeleine ne viendrait il pas du culte qu’on lui rendait à la léproserie.

La confusion entre deux Saints, Lazare, le lépreux et Lazare, le ressuscité frère de Madeleine a fait la légende.

Dès 1672, tous les biens des maladreries du diocèse de Paris sont réunis au domaine religieux de l’ordre de Saint Lazare. L’intention du roi était de former des commanderies dont en qualité de chef souverain de l’ordre il disposerait pour l’entretien des hôpitaux des armées. Sous cette idée généreuse se cachait un coup de force qui mettait tous les biens de l’ordre à la disposition du roi seul. Cet édit fut révoqué en 1693 et les maladreries retrouvèrent leurs possessions.

Les biens et revenus de la maladrerie de Franconville étaient importants, ceux de la maladrerie de Saint-Leu Taverny l’étaient beaucoup moins, et ceux de la Confrérie de charité d’Argenteuil presque nuls. Suite à la révocation de 1693, les habitants d’Argenteuil n’avaient point d’hôpital, grâce aux dévouements de leur curé, ils purent obtenir en 1697 l’établissement convoité. Les ressources et revenus sont insuffisants pour l’entretien d’un hôpital, les habitants d’Argenteuil obtinrent par lettres patentes datées de 1697 qui disent explicitement : «Nous avons joint, réuni et incorporé, joignons, réunissons et incorporons  tous les biens et revenus de la maladrerie de Franconville, près Cormeilles et chapelle de Saint Marc en dépendante, et de la maladrerie de Saint Leu-Taverny pour jouir par ledit hôpital de tous les biens et revenus à la charge de recevoir les malades des paroisses où sont situées les dites maladreries»

tous les biens et revenus de la maladrerie de Franconville, près Cormeilles et chapelle de Saint Marc en dépendante, et de la maladrerie de Saint Leu-Taverny pour jouir par ledit hôpital de tous les biens et revenus à la charge de recevoir les malades des paroisses où sont situées les dites maladreries»

C’était donc, à cette époque, ceux de Franconville qui fournissaient la plus grosse part pour l’entretien de l’hôpital.

A la fin du XVIIe siècle, les biens étaient identiques à ceux de 1551. Plus tard ils furent réduits. En 1749, Pierre Lucas le jeune obtint une pièce de terre située entre la fontaine des boulangers et le chemin de Paris à Pontoise. Vers 1721, une grande bande de terrain le long de la ferme de Saint Marc, fut prise pour l’élargissement du chemin.

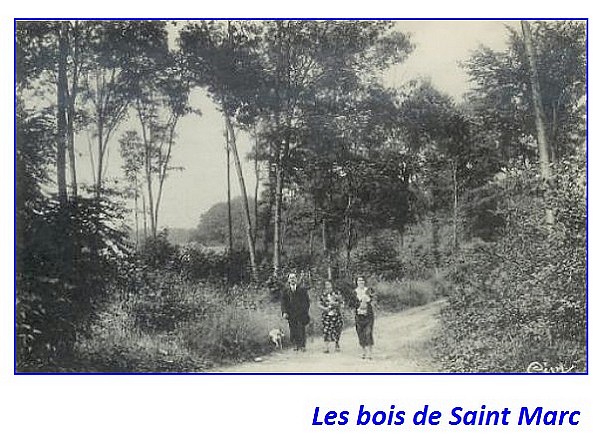

C’est au cours du XVIII° siècle que furent démolis les bâtiments, la chapelle et quelques arpents furent vendus en 1828, au milieu du XIX° siècle l’administrateur de l’hôpital d’Argenteuil déclarait qu’il provenait de la maladrerie de Franconville, environ 104 arpents de terrains.

Les administrateurs de l’hôpital, au XVIIIe siècle convertirent en bois une grande partie des terres. L’autorisation était donnée aux habitants de Franconville de ramasser le bois mort. Durant l’hiver terrible de 1837 à 1838, des dégâts considérables avaient été constatés et l’autorisation tout simplement retirée. Le maire de Franconville, Emile de Perthuis avait écrit aux administrateurs de l’hôpital pour qu’ils reviennent sur leurs décisions. L’administrateur lui répondait: «Nous vous observons que c’est par ordonnance royale que les biens dont il est question ont été donnés à l’hôpital d’Argenteuil ... par suite, en faveur de la vôtre seule, Monsieur le Maire, l’ordonnance a conservé ce droit pour un lit à l’hôpital d’Argenteuil. Or, vous êtes en possession de ce droit : vos pauvres sont admis dans notre établissement».

Les administrateurs de l’hôpital, au XVIIIe siècle convertirent en bois une grande partie des terres. L’autorisation était donnée aux habitants de Franconville de ramasser le bois mort. Durant l’hiver terrible de 1837 à 1838, des dégâts considérables avaient été constatés et l’autorisation tout simplement retirée. Le maire de Franconville, Emile de Perthuis avait écrit aux administrateurs de l’hôpital pour qu’ils reviennent sur leurs décisions. L’administrateur lui répondait: «Nous vous observons que c’est par ordonnance royale que les biens dont il est question ont été donnés à l’hôpital d’Argenteuil ... par suite, en faveur de la vôtre seule, Monsieur le Maire, l’ordonnance a conservé ce droit pour un lit à l’hôpital d’Argenteuil. Or, vous êtes en possession de ce droit : vos pauvres sont admis dans notre établissement».

C’était donc, à cette époque, ceux de Franconville qui fournissaient la plus grosse part pour l’entretien de l’hôpital.

Le droit pour Franconville d’occuper un lit à l’hôpital d’Argenteuil, mis à la charge de l’hôpital suivant lettres patentes de 1697, fut exercé durant tout le XVIIIe siècle. A la suite de la révolution de 1789, ce droit fut oublié.Aujourd’hui, il nous reste un nom porté par une côte, la chapelle que l’on voit sur les cartes postales, fut construite en 1734. Elle remplaçait la chapelle d’origine construite plus haut dans les bois. Celle-ci était d’un accès plus aisé lors des processions du 25 avril, jour de la Saint Marc.

La fontaine Saint Marc ainsi que le cimetière des lépreux se situent à l’emplacement de l’autoroute.

Avec la traditionnelle procession de la Saint Marc, dont la dernière date de 1905, les Franconvillois s’adonnaient à la fête qui se déroulait place Saint Marc au pied de la côte ou baraques foraines et bal s’installaient.

Le château Cadet de Vaux par Allain Prigent

Le château Cadet de Vaux par Allain Prigent

Situé rue d’Ermont face  à la propriété de Monsieur Michel-Velut de La Crosnière se trouve un vaste terrain appartenant aux héritiers de la veuve du sieur Couet de Montbayeux, écuyer, avocat au Parlement. Cette terre est acquise en décembre 1758 par les Becquet qui vont ériger un petit château.

à la propriété de Monsieur Michel-Velut de La Crosnière se trouve un vaste terrain appartenant aux héritiers de la veuve du sieur Couet de Montbayeux, écuyer, avocat au Parlement. Cette terre est acquise en décembre 1758 par les Becquet qui vont ériger un petit château.

La famille Becquet est d’origine anglaise, fixée en France dès le XV° siècle dans les Flandres, famille comptant érudits, notaires, procureurs et médecins. Jacques Philippe François Becquet possédait nombreuses seigneuries du coté de Douai. Il épouse en 1754 en secondes noces à l’âge de soixante-deux ans Anne-Charlotte Blottin âgée de vingt-cinq ans. Ils auront deux filles : Louise-Jacqueline qui épouse en 1789 Charles Martin des Fontaines à Franconville et Anne-Thérèse qui meurt à vingt trois ans enterrée à Franconville en 1776 ainsi que deux garçons, l’ainé Thomas de Cantorbéry Becquet et le cadet Michel François seigneur de Layance. Jacques Becquet perdit son épouse le 6 juillet 1769, et il meurt le 9 novembre 1776 à l’âge de quatre-vingt-un ans, il fut enterré dans l’église de Franconville. Par son testament, les enfants de son second lit tous mineurs, se partagent les biens de Franconville dont des bois dans la côte Saint Marc, des terres à Montigny et Taverny ainsi que des biens en Flandre et Hainaut. En 1777 les mineurs sont déclarés émancipés, ils prennent en main la gérance de leurs biens.

Dès 1776 le château est loué à Louis-Elisabeth de Tressan, comte de Lavergne. On le nomme lieutenant général des armées du roi, membre des Académies royales de Paris, Londres, Berlin et Edimbourg. Il décède accidentellement fin octobre 1783.

Les propriétaires venaient très peu à Franconville, le domaine se trouva aliéné à partir de 1787. Il fut cédé au Marquis de Myons arpents de terre et bois dans la côte Saint Marc ainsi que des maisons, la principale propriété fut vendue à Cadet de Vaux.

Le 22 août 1788 Antoine Alexis Cadet de Vaux se rend acquéreur du petit château et autres immeubles pour la somme de 28000 livres. Chimiste, journaliste, écrivain il fut surtout un philanthrope, durant la Révolution il est nommé commandant de la garde nationale de Franconville et sera Président du Conseil général du département. En juin 1800 il vendit une partie de ses biens, ce sera le 25 février 1820 qu’il cède son château pour 42000 francs à Louis Hippolyte Leroy , en juin 1821 il cède ce qui lui reste à Jean André Henri Lucas, chevalier de l’ordre royal de la légion d’honneur. Cadet de Vaux décède en 1828 à Nogent les Vierges.

Hippolyte Leroy était un grand modiste parisien fondateur d’une maison à son nom situé rue de Richelieu il avait eu pour clientes les plus élégantes femmes de la capitale. En 1804 il fournit le costume du sacre de l’impératrice Joséphine de Beauharnais et devient le fournisseur attitré de l’impératrice et de nombreuses autres cours européennes.

De nombreux propriétaires se succéderont dont les Mazimbert et les Colonna. A la fin du XX° siècle le château devient propriété de la ville et est occupé par le Conservatoire de musique jusqu’en 2007. Le 25 octobre 1975 un musée y est inauguré sous l’impulsion de M.Vacquier, historien.

Le château possède un parc en centre ville de trois hectares où nous pouvons y découvrir  des arbres remarquables. Le séquoia de Californie considéré comme l’un des plus grands arbres de la planète, il est originaire des pentes orientales de la Sierra Nevada en Californie. Le gingo biloba ou arbre à 40 écus, il n’a survécu à l’état sauvage qu’en Chine du sud est, les moines bouddhistes l’avaient surnommé « arbre sacré » en raison de sa longévité. Le prunus pissardii, nom donné par le botaniste Elie Abel Carrière en souvenir de Pisard jardinier en chef dans les jardins impériaux du Shah de Perse. Le pin grifithii originaire de l’Himalaya et reconnaissable à ses longues aiguilles vert cendré. Le pin noir d’Autriche introduit en France en 1830, nous le retrouvons sur les plateaux calcaires du nord est dans les Causses et les moyennes montagnes méridionales. Le cyprès de Louisiane vit de 200 à 300 ans. Ils peuvent atteindre 30 à 50 mètres pour un diamètre de tronc de 2 mètres.

des arbres remarquables. Le séquoia de Californie considéré comme l’un des plus grands arbres de la planète, il est originaire des pentes orientales de la Sierra Nevada en Californie. Le gingo biloba ou arbre à 40 écus, il n’a survécu à l’état sauvage qu’en Chine du sud est, les moines bouddhistes l’avaient surnommé « arbre sacré » en raison de sa longévité. Le prunus pissardii, nom donné par le botaniste Elie Abel Carrière en souvenir de Pisard jardinier en chef dans les jardins impériaux du Shah de Perse. Le pin grifithii originaire de l’Himalaya et reconnaissable à ses longues aiguilles vert cendré. Le pin noir d’Autriche introduit en France en 1830, nous le retrouvons sur les plateaux calcaires du nord est dans les Causses et les moyennes montagnes méridionales. Le cyprès de Louisiane vit de 200 à 300 ans. Ils peuvent atteindre 30 à 50 mètres pour un diamètre de tronc de 2 mètres.

A l’extrémité du parc nous pouvons découvrir une glacière. Liée au château elle était  destinée à conserver en toutes saisons la glace et la neige durcie amassée pendant l’hiver. C’est un réservoir en pierre, construit en forme d’œuf et enterrée aux trois-quarts. Un monticule généralement, planté et accompagné d’une entrée, assurait l’isolement de la partie supérieure. En remontant l’allée du parc pour se diriger vers le château, nous avions une serre où Cadet de Vaux réalisait la plupart de ses expériences, aujourd’hui disparue.

destinée à conserver en toutes saisons la glace et la neige durcie amassée pendant l’hiver. C’est un réservoir en pierre, construit en forme d’œuf et enterrée aux trois-quarts. Un monticule généralement, planté et accompagné d’une entrée, assurait l’isolement de la partie supérieure. En remontant l’allée du parc pour se diriger vers le château, nous avions une serre où Cadet de Vaux réalisait la plupart de ses expériences, aujourd’hui disparue.

Ce parc devenu public, a été dans le passé témoin de nombreux évènements.